高い空に向かって大きく伸びをした僕の全身を、心地よい風が吹き抜けていく。なんて穏やかな気分なのだろう。豊かな自然に囲まれた田舎町。目の前にあるのは古い一軒家。今日からここが、僕の城だ。

東京でサラリーマンとして働いていた十年間の貯金を使って、この築60年の古民家を買った。今はただの古い一軒家だが、これからDIYで自分好みに改修し、古民家カフェをやるつもりだ。

これまでの僕の生活は、まさに働きアリだった。満員電車に揺られ、ノルマに追われ、上司に説教され、休日は死んだように眠る日々。カフェでコーヒーを飲んでいるときだけが、唯一の癒しだった。

人が多いのも苦手だった。駅や交差点で、しょっちゅう誰かの肩にぶつかった。東京で生きるには、僕はあまりに鈍くさかったのだと思う。誰とも肩がぶつからない場所に行きたかった。

退職することを上司に伝えたとき、理由を尋ねられたので、カフェをやりたいんです、と言った。言ってから、しまったと思った。いつもネチネチ説教をしてくる上司のことだから、絶対に苦言を呈されると思ったのだ。しかし、上司は「そうか」と言うだけで、他には何も言わなかった。

退職する日、帰り際に上司に呼び止められ、ずっしりと重くて大きいプラスチックのケースを渡された。

「餞別だ。きっと役に立つ。」

引っ越しでバタバタしていたので、まだ中身を見ていない。どうせ餞別をくれるなら、こんな荷物になるような重いものより現金がよかった、なんて思ったりもした。

まあ何にせよ、上司にネチネチ言われる日々ともおさらばだ。僕はこれから、この田舎町でゆっくり自由に暮らすのだ。夢だったカフェ経営。どんな店にしようか。

期待に胸ふくらませながら目の前に広がる庭を見渡していると、真ん中あたりに何かあるのに気が付いた。それは、大きな切り株だった。

僕は閃いた。ここにテーブルを置いて、この切り株に座ってコーヒーを飲める席を作ったらどうだろう。試しに切り株に座ってみる。うん、いや、うん? ちょっと低いかな。でも座れないこともない。切り株をベンチにして、自然の中でコーヒーを飲む。実にいい。実におしゃれだ。

名案を思い付いてニヤニヤしていた、そのときだった。

「どいて。」

声がした。辺りを見回すが、誰もいない。

「どいてって言ってるだろ。重い重い。」

下の方から聞こえる。いや、まさか。

僕は立ち上がって、切り株をまじまじと眺めた。

「はあ、やっとどいてくれたか。」

その声は明らかに切り株から発せられていた。

「え、田舎の切り株って喋るんですか?」

「田舎舐めてんのか。って、まあそういうこともあるんじゃないの。実際、会話できてるし。」

なんだこれは。夢でも見ているのだろうか。切り株があまりにあっけらかんと喋るので、僕も混乱しつつ普通に会話を続けてしまう。

「おまえ、どこから来たんだ?」

「えっと、東京です。」

「東京!? いいなあ、羨ましいなあ。なんでわざわざこんなところに来たんだ?」

「ここでカフェをやるんです。東京はそんなにいいところでもないですよ。空気は悪いし、人が多くてゴミゴミしてて、生きているだけで疲れる。肌に合わなかったんです。僕、東京から逃げて来たんですよ。」

なぜ僕は見ず知らずの切り株にペラペラと身の上話をしているのか。自分でもよくわからない。それでもまだ切り株は、「いいなあ東京、行ってみたいなあ東京」と何度もつぶやき、そのあと急に、「そうだ!」と何か閃いたように言った。

「おまえに頼みがある。私を引っこ抜いてくれないか?」

「引っこ抜く?」

「そう、もうここに根を張っているのは飽き飽きなんだよ。どうせ最後は朽ちるだけだし、その前に一度でいいからここを出て、都会を見てみたい。東京に行ってみたい。」

「え~っ、嫌ですよ。ベンチにするんですから。」

切り株を引っこ抜いてしまったら、さっき思いついた僕のおしゃれカフェ構想が崩れてしまう。渋る僕に対し、切り株は「はあ~」とわざとらしいため息をついてみせた。

「あのなあ、そういう奇をてらった席を作っても、どうせそのうち誰も座らなくなるんだよ。おまえ、さっきちょっと低いかもって思っただろ。な? 正直思っただろ? 椅子ってのは座りやすいのが一番なんだよ。カフェというのはのんびりリラックスしてもらうための場所じゃないのか? いくらおしゃれでも椅子が座りにくいんじゃ本末転倒だろ。」

ぐうの音も出ない。

「私を引っこ抜けば、この庭を広く使えるぞ。そうだ、例えばここに畑を作ったらどうだ。自家製の野菜を使った軽食なんかあれば、コーヒーだけの店より客層が広がるに違いない。おまえな、田舎にだからってのんびりしていると、あっという間に店が潰れてしまうぞ。戦略を立てろよな、戦略を。」

この口調、聞き覚えがある。そうだ、上司にそっくりなのだ。いつもこんな風に説教されていたっけ。

「わかった、わかりましたよ。引っこ抜けばいいんでしょ!」

僕が半ばやけくそで了承すると、切り株は「よしきた!」と嬉しそうな声を上げた。

「じゃあ、早速はじめてくれ。」

「え!? 僕がやるんですか? 今から?」

明日、業者にでも連絡してやってもらう気でいた。

「あのな、おまえもこれから経営者になるんだったら、何事もスピード勝負だぞ。経営はスピード。思い立ったらすぐやるんだ。それに、道具はそこにあるだろう。」

「道具?」

僕の傍らには、上司からもらったプラスチックのケースがあった。試しに開けてみると、中には何やら機械が入っている。

「それ、電動ハンマーだろ? それを使えば、人力で掘るよりずっと早く穴を掘れるぞ。」

「そうなんですか? でも僕、電動ハンマーなんて使ったことないですよ。」

「ごちゃごちゃ抜かすな。これから古民家をDIYしてカフェ作ろうって奴が、それくらいできなくてどうする。」

おっしゃる通りである。

僕は観念して、説明書を読みながら電動ハンマーの先端に付属のスコップを取り付けた。これで地面が掘れるというわけか。

「じゃあ、行きますよ。」

僕は切り株の周囲を掘り始めた。電動とは言え、振動するハンマーを支えるだけでも腕に相当の負荷がかかるし、スコップが地面に入ったあと、土をすくい出すのは人力だ。それに、大きな切り株の根は想像以上に深く、掘っても掘っても底に辿り着かない。重い。辛い。もうやめたいと何度も思った。しかし、さっき切り株に言われた言葉の数々が僕の脳裏をよぎる。

確かに僕は、田舎に来ればのんびり自由に暮らせるはずだと、簡単に考えていたところがあった。都会がどうとか以前に、僕という人間は根っからの甘ちゃんなのである。上司も僕のそういう部分を見透かしていたからこそ、厳しく接していたのかもしれない。

これからは、会社に所属していない分、何事も自分で切り開いていかなければならないのだ。まずは、上司にもらったこの電動ハンマーで、切り株を引っこ抜くという試練を乗り越えてみよう。すべてはそこからはじまる。そんな気がした。

・・・・・

穴と格闘すること数時間。僕はどうにか切り株を掘り起こすことに成功した。もう日が暮れかけていた。全身汗だく、疲労困憊。もう一歩も動けなくて、その場に座り込んだ。なんだか頭もぼんやりする。

「ありがとうな。じゃあ、私は行くよ。おまえも頑張れよ!」

切り株は土から這い出て、無数の根を足のように動かし、すたこらさっさと走って行った。その後ろ姿が小さくなるのと同じ速度で、僕はだんだんと意識を失った。

朝、目が覚めると僕は畳の上にいた。いつの間に家の中に入ったんだっけ。確か昨日は切り株と話をして、切り株に説教されて、切り株を引っこ抜いて、切り株が走り去って……なんだ、夢か。

念のため庭に出てみる。そこには掘り起こされた大きな穴と、土まみれの電動ハンマーがあった。

半年後、僕のカフェは軌道に乗りつつあった。古民家の改修をなんとかやり遂げ、庭には畑を作り、そこで作った野菜を使ったバインミーを販売したところ、少しずつお客さんが増えてきた。手作り感のある店内だが、椅子だけは少し高級なものを購入した。座り心地がいいと評判だ。

「切り株カフェ、っていい名前ですよね。どうしてこの店名にしたんですか?」

お客の一人が、コーヒーを飲みながら僕に尋ねた。

「この町の皆さんが疲れたときにちょっと腰掛けて休めるような、そんなカフェにしたかったんです。」

「へえ~!素敵ですね。」

「ありがとうございます。」

カフェの経営は大変なこともあるけれど楽しい。僕はこのまま、この町に根を張ろうと思う。大きくて深い根を。

店の一角に置いたテレビで、お天気コーナーが始まった。ライブカメラが渋谷のスクランブル交差点を映している。半年前まで僕もここを歩いていたのか。なんだか不思議な気分だ。

「ん?」

僕は思わず画面を二度見した。大勢の人が行き交うスクランブル交差点で、何か茶色いものが動いている。

切り株だ。切り株がスクランブル交差点を渡っているではないか。人波に乗りながら、誰ともぶつかることなく、無数の根を動かし、するするとスムーズに渡っている。その足取りは軽く、なんだかすごく生き生きとして見えた。

自然と顔がにやける。

あの切り株、どうやら僕よりずっと都会に向いていたらしい。

===

編集後記:

古民家カフェに憧れる都会人と、都会に憧れる田舎町の切り株。

お互いの性格が逆だったら出会わなかったかもしれない二人(?)が出会い、それぞれの憧れのもとへ。

それをアシストする上司の餞別もナイスです!

足取り軽い切り株は、まだほかにも埋まっているかも…?

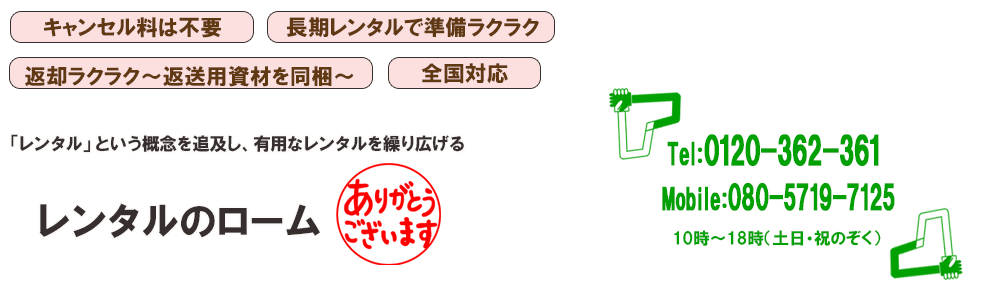

電動ハンマーのレンタルはこちら

https://www.roumu-p.com/6/